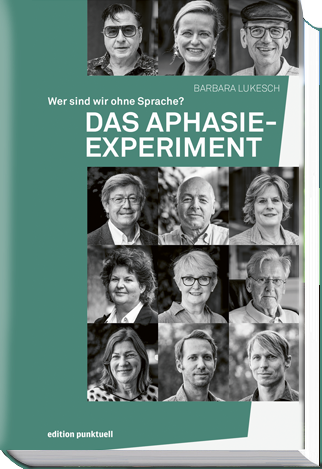

»Wer sind wir ohne Sprache? Das Aphasie-Experiment«

Erschienen 2021, Verlagshaus Schwellbrunn / Beitrag von Barbara Lukesch

Ich überlege mir seit einiger Zeit, auf welchen Termin ich meinen Tag X legen will. Nicht einfach, schliesslich kann ich das Reden nicht gut an einem Tag einstellen, an dem ich ein Seminar oder ein Textcoaching gebe. Ungewöhnlich wäre es auch, wenn ich mein Aphasie-Experiment an einem Tag durchführen würde, an dem die Verabredung zu einem für mich wichtigen Treffen von mir ausgegangen ist. Ich tue mich schwer. Im Grunde sind es ja Luxusprobleme, aber sie beschäftigen mich trotzdem.

Schliesslich markiere ich den 10. Oktober 2019 in meiner Agenda rot und schreibe drüber: «Mein Tag X». Er ist zwar frei von Sitzungen, Seminaren oder Interviewterminen, aber ich weiss, dass ich trotzdem unter die Leute gehen muss und mich nicht daheim verstecken kann. So lauten die Spielregeln für alle Teilnehmenden, und da kann und will ich keine Ausnahme sein. Aber – ich gebe es zu – die Vorstellung, was mir alles passieren könnte, macht mir Bauchweh. Mich beschleicht leises Unbehagen, wenn ich daran denke, wie ich morgens an der Haltestelle auf den Bus warten und Bekannte treffen werde, die sich von mir einen freundlichen Gruss gewohnt sind. In Zürich dann der obligate Gang zu Starbucks, wo ich als Stammgast zwar bloss meinen «reusable» Becher schwenken muss, gemeinhin diesen Akt aber mit den Worten begleite: «Einen Café latte tall, bitte.» Oft wechsle ich mit dem Personal ein paar Worte und sage jedes Mal höflich «danke», wenn ich meinen Kaffee überreicht bekomme. Muss ich wohl oder übel mit einem Lächeln, Nicken und weiss ich was kompensieren. Da muss ich durch, rede ich mir gut zu, ich kann ja am darauffolgenden Morgen erklären, was mit mir los war. Am schlimmsten fährt mir die Vorstellung ein, dass ich beispielsweise an einem Stand ein Stück Pizza Margherita bestellen möchte und mich ohne Worte verständlich machen muss. Mir schwant Böses: «Die werden denken, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe.» Möglich!

Natürlich werde ich mir ein Kärtchen präparieren, auf das ich schreibe, dass ich an diesem Tag ein Experiment mache und darum nicht rede. Aber das kann ich auch nicht bei jeder Gelegenheit zücken. Und selbst wenn ich es gezeigt habe, kann ich den anderen ihre mit Sicherheit eintretende Irritation nicht nehmen und mich schon gar nicht erklären oder recht- fertigen. Ja, ich fürchte, mich lächerlich zu machen, auf Unverständnis oder Ablehnung zu stossen. Keine gute Aussicht. Ich freue mich schon jetzt auf den Abend dieses Tags, an dem ich zu Bett gehen und mich vor der Welt verkriechen kann.

Dienstag, 8. Oktober 2019

Ich merke deutlich, dass mir der Tag X auf dem Magen liegt. Wenn ich daran denke, fühlt es sich an, als ob mir ein besorgniserregender Arztbesuch oder zumindest ein sehr unangenehmer wie jener beim Zahnarzt bevorsteht. Ich überlege hin und her, ob ich meinen Tag X verschieben soll, verwerfe diese Idee aber wieder, weil ein Aufschieben meine Ängste und Befürchtungen nicht in Luft auflöst. Dazu habe ich mir für diesen Donnerstag einiges vorgenommen und organisiert – zum Beispiel Mittagessen mit einer Kollegin, Kraft- training, Töpferkurs, Bürotag – was sich als echte Herausforderung in Sachen Kommunikation herausstellen könnte. Nein, ich halte durch, weiss aber, dass ich von Mittwoch auf Donnerstag nicht besonders gut schlafen werde. Mein Mann meinte soeben, er rede dann aber ganz normal mit mir. Warum auch nicht? Ich bin ja völlig klar im Kopf. Im Nachhinein bin ich irritiert: Die Vorstellung, dass ein Mensch, der nicht mehr reden kann, in seiner Umgebung auf Schweigen oder mindestens Nicht-Reden stösst, ist in meinen Augen grauenhaft.

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Es grummelt in mir. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mir Ausreden zurechtlege, um am folgenden Tag – meinem Tag X – nicht aufs Reden verzichten zu müssen. Die Kollegin, mit der ich zum Mittagessen verabredet war und die wusste, was sie erwartete, hat abgesagt. Besteht da ein Zusammenhang? Quatsch – sie hatte schon letzte Woche angekündigt, dass ihr ein anderer Termin in die Quere kommen könnte. Also werde ich im Büro mit den mir vertrauten Kollegen und Kolleginnen essen. Ihnen habe ich bereits ein- mal erzählt, dass ich dieses Experiment plane. Morgen werde ich ihnen mein Kärtchen vor die Nase halten: «Ich rede heute nicht, weil ich an einem Experiment für ein Buchprojekt teilnehme.» Daneben habe ich einen überaus freundlichen grossen Smiley gezeichnet.

Nein, ich werde nicht klemmen – das Aufschieben bringt nichts, dann schleppe ich die Aufregung nur ewig mit mir herum. Ausserdem hat mir Toni Gunzinger, ETH-Professor und Chef der Zürcher Supercomputing Systems AG, gerade bestätigt, dass er in der darauffolgenden Woche seinen Tag X durchführen und mir am Tag darauf das dazugehörige Interview geben werde. Das freut mich riesig und motiviert.

Ich habe mich nun entschieden. Meinen Bürokollegen, mit dem ich im selben Zimmer sitze, informiere ich nochmals, was ich für morgen plane. Mein Mann, mit dem mich eine sehr gesprächige Beziehung verbindet, weiss schon lange, was ihm blüht. In Gedanken gehe ich nochmals den Donnerstag und die absehbaren Programmpunkte durch: aufstehen, Zeitung lesen, eine halbe Stunde auf dem Hometrainer Velo fahren, duschen, anziehen, schminken, mit dem Bus in die Stadt fahren (wenn Claudia an der Haltestelle steht, zeige ich ihr mein Kärtchen; sie ist Sozialarbeiterin und wird Verständnis haben), Kaffee bei Starbucks holen (soll ich einen Zettel schreiben: «1 Café latte tall to go?» Nein, ich bin Stammkundin und muss bloss meinen Becher in die Luft halten und zahlen. Und wenn es eine neue Bedienung hat? Denkbar angesichts der häufigen Wechsel. Dann kann ich immer noch auf einem Zettel aufschreiben, was ich will). Mit dem Tram ins Büro, allen nochmals das Kärtchen zeigen. Büroarbeit (mein Mann hat an diesem Vormittag ein wichtiges Telefonat, dessen Ergebnis mich brennend interessiert und das ich nicht nur per Mail mitgeteilt bekommen möchte; er soll mich anrufen und mir schildern, wie es gelaufen ist. Habe ich eine Frage, klopfe ich gegen das Handy, dann weiss er, dass ich ihm in diesem Moment ein Mail geschrieben habe. Das könnte funktionieren). Mittagessen mit den Anwesenden. Büroarbeit. Krafttraining in der Stadt (bei Kieser kennen mich alle und wissen, dass ich normalerweise ein, zwei Worte mit ihnen wechsle – also das Kärtchen in Reichweite haben). Töpferkurs (ein Fall fürs Kärtchen). Im Globus am Bellevue ein Stück Pizza essen und ein Glas Primitivo trinken (ein schwieriger Moment. Für einmal will ich aufs Kärtchen verzichten und mich unerklärt als sprachlos präsentieren. Auf ein Stück Pizza kann ich zeigen, das klappt wahrscheinlich. Am Getränkeausschank muss ich meinen Wunsch artikulieren, sonst gibt’s Chaos oder gar nichts. Also einen Zettel schreiben: «Bitte 1 Glas Primitivo?» Möglich). Rückkehr nach Zollikon.

Ich merke, wie gross mein Bedürfnis nach Planung, Absehbarkeit und Kontrolle ist. Ohne Sprache fühle ich mich nackt und ungeschützt. Das spüre ich schon jetzt.

Donnerstag, 10. Oktober 2019: Tag X

Um 7 Uhr stehe ich auf. Zu meiner Überraschung habe ich gut geschlafen. Jetzt aber werde ich langsam nervös, weil ich nicht genau weiss, was mir der Tag bringen wird. Zur Begrüssung knurre ich meinen Mann an, so freundlich, wie sich das ohne Worte machen lässt. Die erste Stunde des Tages ist geschenkt – da ich ein Morgenmuffel bin und mich immer, Sprache hin oder her, hinter dem Tages-Anzeiger verkrieche. Ich bin dankbar, enthält die heutige Ausgabe verschiedene Artikel, die mich sehr interessieren: Rezension des Pavarotti-Films, Text zum Film «Wir Eltern» plus Gedanken zu partnerschaftlicher Rollenteilung, einen köstlichen Verriss des neuen Philipp Tingler-Romans, eine Reportage über das Zusammenleben in der neuen Europaallee und an der alten Langstrasse, starke Auslandberichte zur Türkei-Invasion in Syrien und vieles mehr. Vielleicht ist man als Mensch, der selbst nicht reden kann, besonders darauf angewiesen, von aussen Inputs vor allem auch sprachlicher Natur zu erhalten.

Erfreulicherweise findet sich im Kulturteil ein kurzer Text, der einige Tipps präsentiert, wie man ein furchtloser Mensch wird. Bei der Lektüre merke ich, dass diese wenigen Zeilen wie für mich geschaffen sind: «Furchtloser werden Sie, wenn Sie aus alten Gewohnheiten ausbrechen. Fachleute nennen das gern ‹die Komfortzone verlassen›. Es gibt immer noch Dinge, die Sie zum ersten Mal tun können: Endlich Tango tanzen oder den Kopfstand lernen. Einem Gospelchor beitreten. Alleine verreisen, vielleicht sogar in ein Land, das andere Leute als No-go-Area markiert haben (oder, füge ich in Gedanken an, einen Tag lang nicht reden und trotzdem seinen alltäglichen Verrichtungen nachgehen). Wichtig ist, dass Sie ein kleines bisschen Angst vor der Reise haben (fürwahr!), sie aber trotzdem antreten (bin mittendrin). Diese Selbstüberwindung ist es, die Sie nach der Rückkehr mit Stärke erfüllt.» Na dann!

Ich bedauere es, kann ich meinen Mann nicht auf den einen oder anderen Artikel hinweisen oder ihm einen besonders schönen Satz vorlesen. Doch dann will ich ihn unbedingt dazu überreden, mit mir am Samstag in den Pavarotti-Film zu kommen. Ich gestikuliere und knurre vernehmlich, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Dann zeige ich in meinem Papier-Tagi auf den Pavarotti-Text, und er kapiert sofort, worauf ich hinaus will. Gleichzeitig halte ich auch den «Wir Eltern»-Text in die Luft und versuche, wie ein Fragezeichen zu gucken. Damit verwirre ich ihn natürlich. Und prompt macht er: «Häh?» Ich will wissen, was er zum Text meint. Schliesslich haben wir unseren Sohn auch partnerschaftlich betreut und waren beide erwerbstätig. Jetzt kommen wir kommunikativ an Grenzen. Ich finde es zwar richtig lustig, sich – im wahrsten Sinne des Wortes – mit Händen und Füssen zu verständigen und nach neuen, möglichst kreativen Ausdrucksformen zu suchen, mein Mann aber versteht nur noch Bahnhof und reagiert leicht unwillig. «Schreib auf, was du sagen willst!», fordert er mich auf. Von nun an fliegt der Zettel zwischen uns hin und her. Es funktioniert ganz gut, braucht aber unglaublich viel Zeit. Unsere Sätze werden immer kürzer. Will ich sagen, wir hatten mit unserem Familienmodell wenig Probleme, weil wir nur ein Kind haben, schreib ich bloss: «nur 1 Kind!», und er – so gut wie er mich kennt – checkt auf der Stelle, was das heissen soll. Es ist eine interessante Erfahrung zu merken, wie redundant Sprache im Grunde ist. Oft würde es auch die Hälfte tun.

Dann gehen wir auf den Hometrainer. Sendepause. Nachher mache ich mich bereit, um ins Büro nach Zürich zu fahren. Ich stehe in einem leuchtendroten Jupe vor dem Spiegel und weiss auf der Stelle, dass ich heute nicht in einem so auffälligen Outfit unter die Leute gehen mag. Ich wechsle und ziehe einen dunkelblauen Rock an. Viel besser. Mein Mann umarmt mich zum Abschied etwas fester als gewöhnlich, und ich nehme seinen feinen Körpergeruch noch stärker als sonst wahr. Andere Kommunikationskanäle treten stärker in den Vordergrund.

Ich bin froh, treffe ich niemanden an der Bushaltestelle, den ich kenne. Im Bus verschanze ich mich hinter meiner Zeitung und komme ungeschoren nach Zürich. Die erste grosse Hürde steht mir bei Starbucks bevor. Ich hole mein Kärtchen aus dem Rucksack, zücke meinen Becher und bin entschlossen, mit einem freundlichen Gesicht und Blicken die Situation zu meistern. Gott sei Dank ist eine Verkäuferin da, die mich kennt und weiss, was ich will. Als sie trotzdem nachfragt, ob ich einen kleinen Café Latte wolle, produziere ich einen Laut, der «ja» heissen soll. Sie versteht mich. Meinen Dank bekunde ich mit einem Nicken, und den Abschiedsgruss der Verkäuferin «Einen schönen Tag dann noch» lasse ich etwas unfreundlich ohne Erwiderung im Raum stehen. Ich haste davon und fühle mich unwohl. Normalerweise bin ich ein freundlicher Mensch, der sich gern mit seiner Umgebung austauscht.

Im Büro informiere ich die Anwesenden über mein heutiges Schweigen. Sie nehmen es zur Kenntnis, und ich ziehe mich mit Freude hinter meinen Laptop zurück, beantworte Mails, korrigiere einen Text und schreibe an diesem Protokoll. Dann das Mittagessen. Wir sind zu dritt, kurz vor 13 Uhr kommt noch eine weitere Kollegin dazu. Ich habe ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber mitgenommen. Wer weiss, vielleicht möchte ich mich ja auch einmal am Gespräch beteiligen. Eine Kollegin spricht mein Experiment an. Es sei merkwürdig, wenn ich nichts sage und nur schweigend am Tisch sitze. Stimmt. Normalerweise beteilige ich mich gern an unseren Mittagsgesprächen, bin auch neugierig und interessiert daran, was die anderen zu einem Zeitungsartikel, einem Film oder irgendeinem Ereignis meinen. Heute muss ich schweigen. Die Kollegin meint, nun müssten sie mehr reden, mir sozusagen etwas erzählen. Ich schreibe auf den Zettel, wie es denn mit ihrem Buchprojekt laufe? Gute Frage, denn alle drei Anwesenden haben schon Bücher geschrieben. Das Gespräch landet beim Thema Geld und den Verdienstmöglichkeiten als Buchautorin. Ich versuche, mich notdürftig zu beteiligen, indem ich hin und wieder einen Satz aufschreibe und den anderen zeige. Mittelprächtig.

Richtig stressig wird es für mich, als die Kollegin etwas sagt, das ich falsch finde. Es regt mich auf. Ich versuche dagegenzuhalten, – schriftlich und viel zu langsam und ohne jede Power. Die beiden anderen lachen, ich lache etwas zerknirscht mit und denke, was für eine spannende Erfahrung: Ohne Sprache können dir die anderen einfach auf der Nase herumtanzen. Sehr unangenehm, ja, sogar ein wenig beängstigend: Wer nicht (mehr) reden kann und damit eine klare Angriffsfläche bietet, ist schnell einmal den Sprachmächtigen ausgeliefert beziehungsweise in hohem Masse auf deren Goodwill und Rücksichtnahme angewiesen. Eine ernüchternde Wahrnehmung. Als die zweite Kollegin zu uns stösst, mit der ich normalerweise viel rede, muss ich mich sehr zurückhalten, dass ich nicht schwach werde und mit ihr zu quasseln beginne. Ich ziehe mich an mein Pult zurück und bin ziemlich erschöpft.

Kurz darauf kommt die Kollegin, die während des Mittagessens dabei war, in mein Büro und schildert mir eine Beobachtung, die sie gemacht hat. Mein Schweigen habe dazu ge- führt, dass sie beim Reden mehrheitlich zu unserem Kollegen geschaut und in erster Linie mit ihm kommuniziert habe. Ich sei für sie als Gegenüber irgendwie vom Radar verschwun- den, weil man von mir nichts oder nur ganz wenig habe erwarten können. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich schreibe ihr auf einen Zettel, dass ich bemerkt habe, dass sie sich mindestens Mühe gegeben habe, mich dennoch immer wieder bewusst anzuschauen. Sie nickt, meint aber, in einer grösseren Gruppe könne eine Person, die der Sprache nicht mächtig sei, schnell einmal ins Abseits geraten, weil sich kaum immer jemand für deren Einbezug verantwortlich fühle. Ich teile ihre Einschätzung. Etwas später schickt sie mir noch ein Mail, und ich freue mich, dass sie so viel Interesse an meinem Experiment zeigt:

Liebe Barbara. Was mir auch eingefallen ist: Es war wichtig, dass du mir was auf den Zettel geschrieben hast, weil es Interesse an Kommunikation bekundet, also dass du mit uns in Austausch sein möchtest. Das ist wohl aber anstrengend für Betroffene. Und auch da wieder: In einer grösseren Gruppe kann man das Zettelispiel wohl nicht machen, weil die Gruppe eine eigene Dynamik hat. Da wird sich kaum ein Teil davon aus dem Gruppengespräch ausklinken, um zu schauen, ob der/die Betroffene mal wieder was geschrieben hat. Und wenn es anstrengend ist mit dem Schreiben, lassen es viele Betroffene mit der Zeit wohl sein ... Und dann werden sie sich selbst überlassen sein ... Düstere Aussicht. Aber vielleicht sehe ich das auch zu düster.LG Iwona

Es ist 13.45 Uhr, – ich habe ein, zwei Stunden, die ich mit Schreibarbeit verbringen werde. Uff!

14.15 Uhr: Ein weiterer Kollege kommt im Laufe des Nachmittags ins Büro. Als er mich begrüsst und fragend anschaut, weil ich nur nicke, beeile ich mich, ihm mein Kärtchen zu zeigen. Er lacht und sagt, er habe sich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass ich seinen Gruss mit Schweigen beantwortet habe. Doch jetzt sei alles klar. Kommunikation und ihre Tücken. Zum einen ist sie so redundant, also überladen mit Infos, zum anderen ist sie so fragil und störungsanfällig: Kleinste Abweichungen von der Norm können irritieren.

Um 16 Uhr treffe ich bei «Kieser» ein, um meine Kraftübungen zu machen. Ich habe mein Kärtchen in der Hand und zeige es dem Mitarbeiter an der Rezeption. Er lacht freundlich und sagt: «Das ist ja spannend.» Ich ziehe mich um. Als ich an die Geräte will, erscheint ein zweiter Instruktor auf der Bildfläche, den ich gut kenne. Er ist offenbar bereits von seinem Kollegen informiert worden und ruft mir im Spass zu: «Super, jetzt kannst du dich auf etwas gefasst machen, ich kann jetzt zu dir sagen, was ich will, ohne dass du etwas entgegnen kannst.» Ich schreibe ihm auf einen Zettel, dass ich alle Erfahrungen dieses Tages protokolliere und: «Ich warne dich!» Er verwirft die Hände und gelobt Zurückhaltung. Sieh an, denke ich, wie schnell der «beeinträchtigte» Mensch bei seinen Mitmenschen die niedersten Instinkte weckt – Spass hin oder her. Ich absolviere meine Übungen, konzentriert und sorgfältig.

Gegen 17.45 Uhr treffe ich im Keramikatelier ein, wo ich seit Jahren in einer Gruppe von Frauen töpfere. Ich zeige den anderen mein Kärtchen, und sie reagieren mit grossem Interesse. Eine erzählt, ihre Kollegin habe seit einiger Zeit den Samstag zu ihrem Achtsamkeitstag erkoren und schweige dann. Eine andere ist Medizinerin und lädt mich ein, mit ihr einmal die Reha-Abteilung ihres Spitals zu besuchen, wo Schlaganfallpatienten, also von Sprachverlust betroffene Menschen, betreut werden. Mit der Zeit wird es ziemlich ruhig, alle arbeiten konzentriert und unsere Kursleiterin meint, aus Solidarität mit mir hätten offenbar auch die anderen das Reden eingestellt. Was soll ich machen? Wegen mir muss niemand schweigen, im Gegenteil. Doch ich beruhige mich schnell. Schliesslich herrscht auch an anderen Abenden häufig mal eine halbe Stunde Ruhe, was ich wunderbar finde.

Schon den ganzen Tag stelle ich fest, dass ich mich ausgesprochen gut konzentrieren kann, sei es im Büro, im Krafttraining, beim Töpfern. Ohne Reden fallen gewisse Ablenkungen weg. Ich bin fokussierter, sozusagen «mehr bei mir» – schreckliche Floskel, aber in diesem Fall zutreffend.

Meine Tischnachbarin im Töpferkurs kommt etwas später. Wir kennen uns schon relativ lange und tauschen meistens entspannt und locker das Neueste aus. Mein Schweigen passt ihr nicht, es sei komisch, wenn von mir keine Reaktion komme, sagt sie, und damit versiegt das Gespräch.

Langsam spüre ich, dass ich unglaublich müde und erschöpft bin. Ich will nicht länger schweigen, Schluss, aus, fertig, sondern mir im Globus ganz normal ein Stück Pizza und ein Glas Wein bestellen. Daheim will ich mit meinem Mann über die Erfahrungen dieses Tages reden können. Ich verabschiede mich mit Nicken, Lachen, Winken von meinen Töpferkolleginnen und fahre mit dem Tram zum Bellevue. Soll ich oder soll ich nicht? Mein Pflichtbewusstsein sagt: «Mach weiter!» Meine geschundene Seele japst: «Hör auf mit dem Mist!» Im Globus zeige ich mit dem Finger auf ein Stück Pizza Piccante und schüttle den Kopf, als ich gefragt werde, ob ich auch etwas trinken möchte – Wein zu bestellen, ist jetzt einfach zu anstrengend, obwohl ich Lust hätte auf ein gutes Glas, auf eine Belohnung für diesen strengen Tag. Statt «danke» zu sagen, lache und nicke ich. Ich verdrücke die Pizza und stelle fest, dass ich den ganzen Tag fast nichts gegessen habe. Auf dem Weg zu «Kieser» habe ich den Abstecher in die Bäckerei, wo ich mir häufig vor dem Training einen Fruchtsaft und ein Stück Kuchen kaufe, verworfen. Zu viel Stress! Tolle Sache, denke ich, ohne Sprache kein Konsum, so kann man Geld sparen. Hmm, nicht ganz. Bei Coop könnte ich ungestört einkaufen und meine Waren selbst scannen.

Um 20.30 Uhr bin ich daheim. Ich freue mich, weil ich weiss, dass mein Mann mir etwas von seinem Tag erzählen wird und sich nicht von meinem Schweigen beeinträchtigen lässt. Unser Telefontermin war leider nicht zustande gekommen, weil er zu viel Stress hatte. So war ich doppelt neugierig auf seine Erlebnisse.

Er schenkt uns ein Glas Wein ein und erzählt. Ich versuche, hin und wieder eine Frage auf einen Zettel zu schreiben. Aber es ist mühsam. Mein Mann meint, ich soll doch meinen Laptop auspacken und ihm all das mailen, was ich fragen oder sagen möchte. Ich bin zwar viel zu kaputt für eine solche Übung, aber die Neugier überwiegt: Könnte das funktio- nieren? Und siehe da: Als geübte Schreiberin fällt es mir leicht, ein paar Sätze hinzuwerfen und unsere Kommunikation damit erheblich zu beschleunigen. Im Minutentakt jage ich meine Botschaften heraus: 20.55, 20.59, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.05, 21.08, 21.10, 21.13, 21.16, 21.19 Uhr. Mein Mann liest die Botschaften und gibt Antwort. Er ist angetan von diesem Kommunikationskanal und meint, es sei schon fast ein Gespräch, er glaube, wir könnten auf diese Art weiterhin miteinander diskutieren. Irgendwann packe ich meinen Laptop zusammen. Als wir uns ohne technische Hilfsmittel gegenübersitzen, wird mein Manko sofort wieder augenfällig.

Jetzt will ich ins Bett. Ich liege noch lange wach und denke über den Tag nach. Auch wenn es Wege gibt, den Sprachverlust ein Stück weit zu kompensieren – im Ernstfall müsste man sicher intensiver mit dem Smartphone hantieren –, überwiegt bei mir das Gefühl, dass man als Betroffene sehr viel verliert. Schriftlich geführte Gespräche büssen an Tempo ein, an Spontaneität, Witz, Ironie und Differenziertheit. Man schreibt längst nicht all das auf, was man sagen würde. Und wenn man Streit hat? Wird dann der Mensch ohne Sprache vom anderen angebrüllt? Mir schwant Böses. Das Gefühl, meiner Umgebung ausgeliefert und auf ihren Goodwill angewiesen zu sein, ist bedrückend. Unschön ist auch die Erkenntnis, dass man mit einer solchen Einschränkung, man kann es problemlos auch Defizit nennen, den anderen schnell zur Last fällt. Ihre Geduld und Bereitschaft, sich anzustrengen und für längere Zeit auf die handicapierte Person einzugehen, ist beschränkt. Business as usual ist gefragt. Das kenne ich ja selbst auch. Doch nach dem heutigen Tag trifft mich die Erkenntnis klarer und härter denn je, und ich gelobe Besserung.

Ich spüre grosse Dankbarkeit, dass ich reden kann, und freue mich wahnsinnig auf den nächsten Morgen, an dem ich auch wieder reden darf. Es ist 23.30 Uhr. Ganz leise murmele ich unter der Bettdecke ein paar Wörter: Es geht noch.

© Barbara Lukesch